-

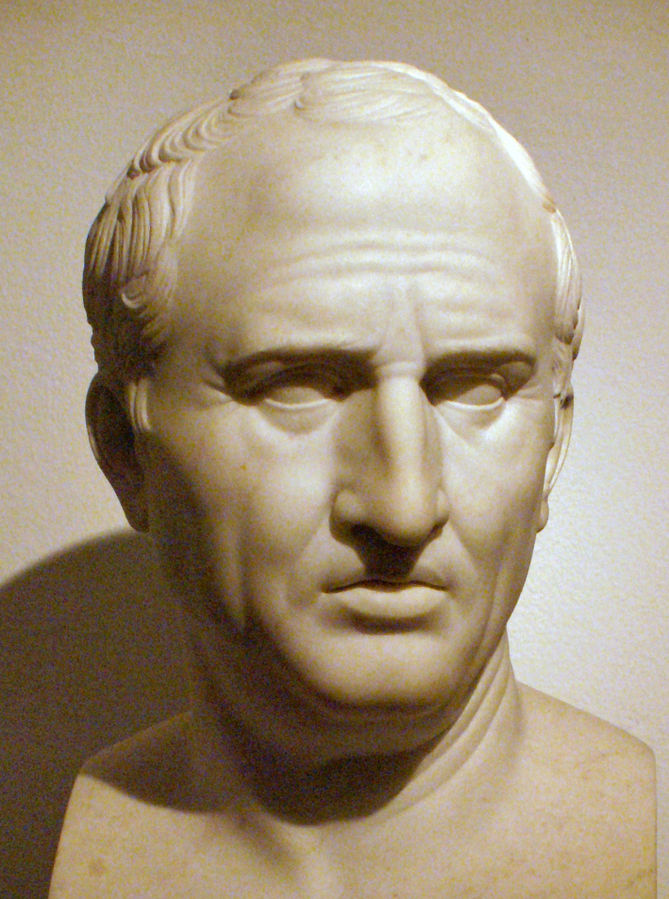

Res loquitur ipsa. 事実そのものが語る

キケロー 語彙と文法 「レース・ロクゥィトゥル・イプサ」と読みます。rēsは「事実」を意味する第5変化名詞rēs,reī f.の単数・主格で、この文の主語です。loquiturは「語る」を意味する形式受動態動詞loquor,-quī の直説法・現在、3人称単数です。ipsa は... -

Ne sis miser ante tempus.

語彙と文法 「ネー・シース・ミセル・アンテ・テンプス」と読みます。nē は接続法を伴い、「~するな」という禁止の意味を表します。sīs はsum の接続法・現在、2人称単数です。miser は「惨めな、あわれな」を意味する第1・第3変化形容詞miser,-era,-erum... -

愛されたいなら、愛しなさい:セネカ

Sī vīs amārī, amā. 愛されたいなら、愛しなさい セネカの言葉です(「倫理書簡集」9.6。文法の説明はこちら)。Sī (もしも)をとった形、Vīs amārī? Amā. でも知られます。この場合、「愛されたいか。では愛せ」となります。 amārī は不定法で「愛される... -

ラテン語の二重母音は?

Q. ラテン語の二重母音は? A. ラテン語の二重母音(diphthong)はae, au, ei, eu, oe, uiの六つがあります。 au 「アウ」 aurum(アウルム) 黄金 ae 「アエ」 aeternus(アエテルヌス) 永遠の ui 「ウイ」 hui(フイ) ああ!(間投詞) ei 「エイ」 ... -

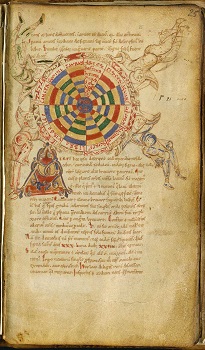

無為の時を求めて:ウェルギリウス『アエネーイス』

第4巻におけるディードーのセリフです。 quo ruit? extremum hoc miserae det munus amanti: 429 exspectet facilemque fugam uentosque ferentis. 430 彼はどこに向かって走るのか。これを最後の贈り物として哀れな恋人に授けてくれ。 追い風を受けてたや... -

Radix malorum est cupiditas.

語彙と文法 「ラーディクス・マロールム・エスト・クピディタース」と読みます。rādixは「根、根本」を意味する第3変化名詞 rādix,-icis f. の単数・主格です。この文の補語になります。malōrumは「悪」を意味する第2変化名詞malum,-ī n. の複数・属格で、... -

cūjusの発音は?

母音の間にはさまれたjは[i+j]になります。 ラテン語では慣例上、母音にはさまれたjの前の母音に長母音をつけますが、発音は[短母音+i+j+母音]になります。mājor(より大きい)は「マイヨル」(mai+jor)です。 同様に、cūjus(関係代名詞quīの属格)は... -

ラテン語を学ぶ意義

先日のラテン語の夕べではあえて「翻訳することの大事さ」を述べました。語学の習得という目的に絞って言えば、カエサルやキケローを暗唱するなどして音の響きも何もかも自分のものにできたらよいのでしょう。 一方、私たちが普通にラテン語を学ぶ場合、一... -

できると思うからできる

できると思うからできる(Possunt quia posse videntur.) いろいろな場面で心の支えになりそうな言葉です。 元はウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』にみられる表現です。船による競技が最大の盛り上がりを見せる場面で、勝利を確信して全力を尽く...