-

旅を見守る言葉:Pax intrantibus, salus exeuntibus.

Pax intrantibus, salus exeuntibus. 訪れる者に安らぎを、去りゆく者に安全を この言葉は、ドイツのローテンブルクという街にあるシュピタール門に刻まれているラテン語として知られています。 文頭のpax は「安らぎ、平和」を、salūs は「幸せ、安全、... -

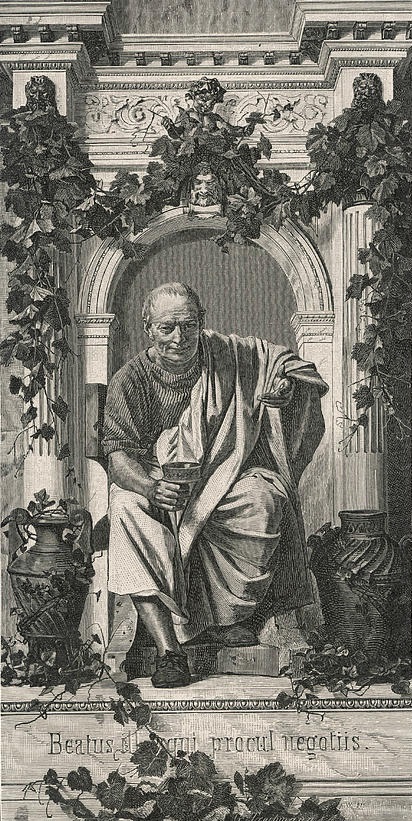

多くを求めること:ホラーティウス

Non qui parum habet, sed qui plus cupit pauper est. 僅かしか持たぬ者でなく、多くを望む者が貧しい。 これはセネカの言葉です(ep.2,6)。 ラテン語には、金銭の執着を戒める警句がじつに多いです。短いところでは、ホラーティウスの「貪欲な者は常に... -

心のバランス:キケロー

タイトルは equal の語源、aequabilis の名詞形で平衡と訳されます。日常生活を送っていると、「バランス」という言葉の大事さを痛切に感じるときがあります。言い過ぎてもだめ、言わなくてもだめといった具合に。この言葉を使ったキケローの表現をご紹介... -

カルタゴ人の都づくり:ウェルギリウス『アエネーイス』

Aen.1.423-436 建設中のカルタゴを眺める主人公。その目に映った都の様子は以下のように描かれています。 Instant ardentes Tyrii pars ducere muros, molirique arcem et manibus subvolvere saxa, pars optare locum tecto et concludere sulco. 425 [Iu... -

Mors sine musis vita.

「モルス・シネ・ムーシース・ウィータ」と読みます。mors は「死」を意味する第3変化名詞 mors,mortis f.の単数・主格で、文の補語です。sine は「<奪格>なしに」を意味する前置詞です。mūsīs は「歌、詩、音楽、学問」を意味する第1変化名詞 mūsa,-ae ... -

火を剣で突く:ホラーティウス

日本語では「火に油を注ぐ」という言い方がありますが、このことをラテン語ではignem gladio scrutare (火を剣で突く)と言います。これはホラーティウスに見られる表現です。 火に関連した格言を紹介します。 Ignis nōn extinguitur igne. 火は火によっ... -

Ipse dixit. 子曰(しのたまわく):キケロー

Ipse dixit. を直訳すると「彼自身がそう言った」となります。キケローの『神々の本性について』に見られる言葉です。 この文の主語は、ピュータゴラース派の師、ピュータゴラ-スその人を指します。この学派の人間は議論の論拠を求められると、きまってこ... -

神々はわれを見守り給う:ホラーティウス

Di me tuentur. 神々はわれを見守り給う ホラーティウスの言葉です(carm. 1.17,13)。動詞の tuentur は「見る、保護する」という意味を持ちます。詩の文脈を抜きにすれば「神々はわたしを見つめている」と訳せます。主語が複数になっているのは、ローマ... -

技巧が技巧を隠していた:オウィディウス

出典はオウィディウスの『変身物語』(10,252)です。ピュグマリオンという彫刻家が自分の作った乙女の像に惚れてしまうという筋書きで、それほどまで彼の技が卓越していたということです。興味深い話なので、該当箇所を紹介しましょう。 彼女たち*...