Omnia vincit Amor. 愛はすべてにうち勝つ

出典はウェルギリウスの『牧歌』第10歌です(Verg.Ecl.10,69)。

以下は、愛する女性リュコーリスを失ったガッルスの嘆きの言葉です。

おれは行く、そうして、昔、カルキス風に作った自分の詩に、シキリアの牧人の葦笛で旋律をつけよう。おれの心は決まった、森の中で、獣らの穴の間で悲しみに耐え、おれの愛を、若い木の幹に彫りつけた方がよいのだと。木々が大きくなるにつれて、愛よ、おまえも大きくなってゆく。(中略)しかし、森の精たちも、詩も、もはやおれを楽しませはしない。森よ、やはり去ってくれ。おれがどんなに苦しんでも、恋の神は動かせない。たとえおれが冬のさなかに、ヘブルス川の水を飲み、みぞれ降る冬のトラキアに身をさらそうとも、たとえ高い楡の木が、芯まで乾いて枯れる時期に、蟹座にはいった太陽の下で、エチオピア人の羊を一心に追おうとも。愛はすべてを征服する。だからおれも、屈しよう。(河津千代訳『牧歌・農耕詩』(未来社、1981)

原文では、愛があればどんな困難も乗り越えられると言う意味ではなく、どんな人間も愛の力に打ち勝つことはできないという意味で表題の言葉が使われています。

『牧歌』の次に書かれた『農耕詩』第3巻にも、同じテーマが出てきます。

まこと、地上の生きとし生けるものは、人も獣も、海の種族も家畜の群も、美しい鳥たちも、みなこの熱烈な情火の中に飛び込む。愛はすべての生き物にとって同じなのだ(amor omnibus idem)。牝獅子が自分の子らを忘れて、荒々しく野をさまよったのはこの季節だけのこと。不格好な熊が森中を殺しまわり、荒しまわったのもこの季節だけのこと。そのとき猪は気が荒く、虎はもっとも恐ろしい。ああ、かかるとき、荒涼たるリビュアの土地を、さまようものこそは不幸だ。そよ風に乗って、ただ懐かしい匂いが漂ってきたというだけで、馬が全身を震わせるのを見よ。そうなれば、人の手綱も厳しい鞭も、断崖も峡谷も、奔流が山を削り波の中に巻き込んでいる、行く手に横たわる川も、もはや彼を引き留めることはできない。サベッッリーの猪さえも、猛進し、牙を磨ぎ、蹄で地面を掘り返し、木に肋骨をこすりつけて両の肩を傷に耐えられるようにする。恐ろしい愛に身を焦がす、かの若者を想え。彼は真暗な夜更けに、嵐が吹き荒れ波たち騒ぐ海峡を泳ぎ渡る。彼の頭上には天の巨大な門が雷鳴を発し、断崖に突き当たる波は引き返せと叫ぶが、哀れな両親も、まもなく嘆きのあまり死ぬことになる乙女も、彼を呼び止めることはできない。(同上訳)

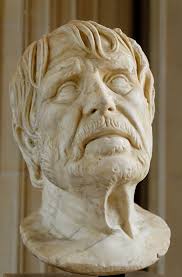

このように人間を死に至らしめる愛の力は狂気と紙一重であり、賢者は愛を避けるべしと唱えたのが、エピクルス派の詩人ルクレーティウスです。(『事物の本性について』4,1052以下)

・・・従ってこのように愛の神の矢に打たれた者は――女らしい体つきの少年がその矢を放つにせよ、女が体全体から愛の魅力を放つにせよ――矢を放った者と交わって、己の体から溢れる液体を相手の体に注入せんと努めるものである。なぜなら無言の欲望(cupido)が来るべき快楽を予感させるからである。これが我々の愛(Venus)であり、ここから愛の名称も生まれてくる。また、ここから愛のあの甘い滴が心の中に滴り落ち、けだるい苦悩が後に続く。例えば、愛する相手が目の前にいない時でさえ、その面影は眼前にあり、相手の名前が耳元で甘美に響くことがあるが、そのような面影は断じて退けるべきであるし、欲望に火をつけるようなものは何であれ、遠ざけなければならない。心を他に転じ、体内に集まった液体はどのような肉体にでも放出するがよい。いったん一人の相手に惚れ込んだ場合でも、懊悩や頑固な苦しみを胸の内にとどめたりしてはならない。初めの傷を新しい刺激によってかき乱し、その傷がまだ新しいうちに、移り気な愛にわざと翻弄されながら、その治療に当たったり、心を他に転ずることができなければ、恋の傷はやがて大きく成長し、心中に温存することで慢性化する。日毎に狂気がつのり、苦悩もついには深刻なものとなる。

ルクレーティウスは上の引用箇所に続けて、「愛を避ける者は、必ずしも愛の神(Venus)の恵みを受けないわけではなく、むしろ罰を被る恐れがないという利益を受ける」と述べています。

しかしギリシア・ローマの文学においては、「愛を避ける」というモチーフは、しばしばウェヌス女神の罰を受けることにつながります。(「エコーとナルキッソス」参照)

ルクレーティウスは、ギリシアの哲学者エピクルスの教えに従い、幸福とはいかなる恐れや欲望にも乱されない「心の平静」(アタラクシア)に他ならないと考えました。

しかし実生活において、いかにルクレーティウスの教えを守ろうとしても、図らずも恋に落ちるというのが、古今東西変わらぬ人間の定めかもしれません。また、この限りにおいて、文学作品を創造する理由があるといえなくもありません。