-

Flamma fumo est proxima.

語彙と文法 「フランマ・フーモー・エスト・プロクシマ」と読みます。 flamma は「炎」を意味する第1変化名詞flamma,-ae f.の単数・主格です。文の主語です。 fūmō は「煙」を意味する第2変化名詞fūmus,-ī m.の単数・与格です。proximaが要求する与格です... -

旅を見守る言葉:Pax intrantibus, salus exeuntibus.

Pax intrantibus, salus exeuntibus. 訪れる者に安らぎを、去りゆく者に安全を この言葉は、ドイツのローテンブルクという街にあるシュピタール門に刻まれているラテン語として知られています。 文頭のpax は「安らぎ、平和」を、salūs は「幸せ、安全、... -

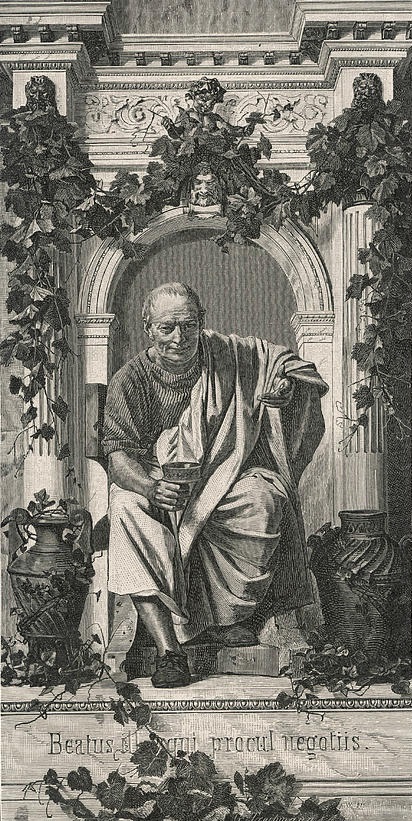

多くを求めること:ホラーティウス

Non qui parum habet, sed qui plus cupit pauper est. 僅かしか持たぬ者でなく、多くを望む者が貧しい。 これはセネカの言葉です(ep.2,6)。 ラテン語には、金銭の執着を戒める警句がじつに多いです。短いところでは、ホラーティウスの「貪欲な者は常に... -

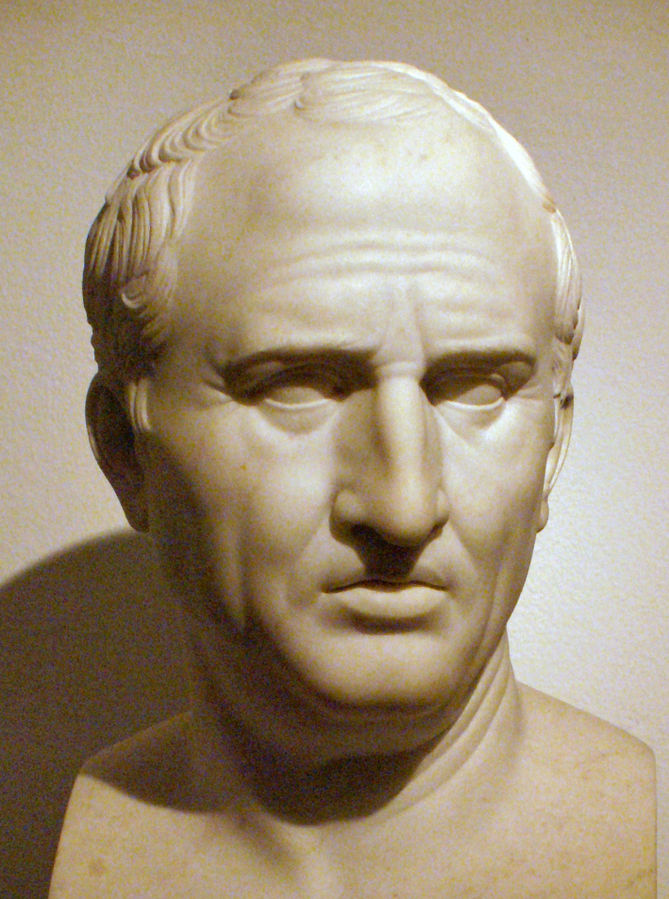

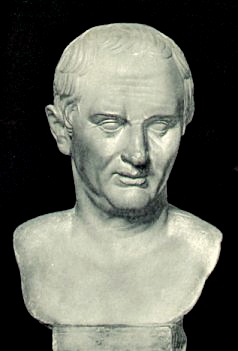

心のバランス:キケロー

タイトルは equal の語源、aequabilis の名詞形で平衡と訳されます。日常生活を送っていると、「バランス」という言葉の大事さを痛切に感じるときがあります。言い過ぎてもだめ、言わなくてもだめといった具合に。この言葉を使ったキケローの表現をご紹介... -

カルタゴ人の都づくり:ウェルギリウス『アエネーイス』

Aen.1.423-436 建設中のカルタゴを眺める主人公。その目に映った都の様子は以下のように描かれています。 Instant ardentes Tyrii pars ducere muros, molirique arcem et manibus subvolvere saxa, pars optare locum tecto et concludere sulco. 425 [Iu... -

Mors sine musis vita.

「モルス・シネ・ムーシース・ウィータ」と読みます。mors は「死」を意味する第3変化名詞 mors,mortis f.の単数・主格で、文の補語です。sine は「<奪格>なしに」を意味する前置詞です。mūsīs は「歌、詩、音楽、学問」を意味する第1変化名詞 mūsa,-ae ... -

火を剣で突く:ホラーティウス

日本語では「火に油を注ぐ」という言い方がありますが、このことをラテン語ではignem gladio scrutare (火を剣で突く)と言います。これはホラーティウスに見られる表現です。 火に関連した格言を紹介します。 Ignis nōn extinguitur igne. 火は火によっ... -

Ipse dixit. 子曰(しのたまわく):キケロー

Ipse dixit. を直訳すると「彼自身がそう言った」となります。キケローの『神々の本性について』に見られる言葉です。 この文の主語は、ピュータゴラース派の師、ピュータゴラ-スその人を指します。この学派の人間は議論の論拠を求められると、きまってこ... -

神々はわれを見守り給う:ホラーティウス

Di me tuentur. 神々はわれを見守り給う ホラーティウスの言葉です(carm. 1.17,13)。動詞の tuentur は「見る、保護する」という意味を持ちます。詩の文脈を抜きにすれば「神々はわたしを見つめている」と訳せます。主語が複数になっているのは、ローマ...