語彙と文法

「イプセ・ディクシト」と読みます。

ipse は強意代名詞 ipse の男性・単数・主格です。

dixit は「言う」を意味する第3変化動詞 dīcō,-ere の直説法・能動態・完了、3人称単数です。

直訳では「彼自身が語った」となります。

キケローの『神々の本性について』(1.10)に見られる表現です。

言葉の背景

これだけだと何のことかわかりません。しかし、英単語にipsedixitism(立証されていない独断的断定)という単語があると知れば、「ん?」と興味がわくのではないでしょうか。

原文に照らすと、この文の主語はピュタゴラス派の師、ピュータゴラース自身を指します。ピュータゴラース派の人間は議論の論拠を求められると、きまってこの言葉を口にした、とキケローは言います(『神々の本性について』序)。「自分ではなぜかはわからない。でも、先生がそう言ったのだから(正しいのだ)」という根拠なき主張を揶揄する表現というわけです。

このフレーズは以下のように続きます。

ipse autem erat Pythagoras: tantum opinio praeiudicata poterat, ut etiam sine ratione valeret auctoritas.

その「彼自身」(ipse)とはピュータゴラースであった(erat)。彼の権威は(auctoritas)論拠(ratione)なしにも力を発揮する(valeret)ほど(ut)、それほどまで(tantum)先入観が(opinio praeiudicata)有力であった(poterat)。

岩波版の訳は言葉を足して次のように翻訳しています。

「かの人」とは他ならぬピュータゴラースのことであった。このようにピュータゴラース派のあいだでは、論拠もないままに一つの権威が絶対的な力をもつほどに先入観が支配的であったのだ。

あるべき議論の姿についてのキケローの考え

キケローはあるべき議論の姿に言及し、次のように自説を語っています。上の引用個所はその一部です。

議論を行うさいには、権威よりも理論の説得力こそ求められるべきである。じじつ、我こそは教える資格ありと公言する者の権威などは、何かを学ぼうとする人間にとってしばしば害をなす。なぜなら、学ぼうとする者は、やがてみずから判断することをやめ、自分が正しいと是認した人間の判断をすべて鵜呑みにするようになるからである。それゆえ、わたしはピュータゴラース派について耳にする風評をとうてい是認する気持ちにはなれない。すなわち、かれらは論争で何かを主張するさい、その論拠を尋ねられると、決まって「かの人自身がそう言ったから」と返答するのがつねであったと言われている。「かの人」とは他ならぬピュータゴラースのことであった。このようにピュータゴラース派のあいだでは、論拠もないままに一つの権威が絶対的な力をもつほどに先入観が支配的であったのだ。(『神々の本性について』1.10)

「子曰わく」

岩波文庫の『ギリシア・ローマ名言集』の中で、柳沼先生は「子曰わく」という意訳を紹介しておられます。私はこの言葉にヒントを得て、「子曰わく」と題するエッセイを「山びこ通信」に書きました。

文献案内

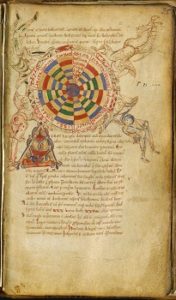

キケロー選集〈11〉哲学IV―神々の本性について 運命について

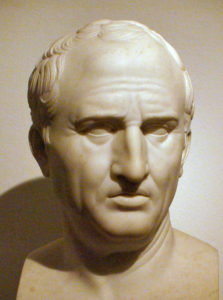

キケロ Marcus Tullius Cicero

この本は私が訳しました。本当に苦労しました(笑)。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] Ipse dixit.. 彼自身が言った。 […]