ラテン語入門のエッセイ– ラテン語入門のエッセイ –

-

Te tua, me mea delectant.

「テー・トゥア・メー・メア・デーレクタント」と読みます。teは2人称単数の人称代名詞tuの対格です。tuaは2人称単数の所有形容詞 tuus,-a,-um (あなたの)の中性・複数・主格です。meaは1人称単数の所有形容詞 meus,-a,-um(私の)の中性・複数・主格で... -

愛されたいなら、愛しなさい:セネカ

Sī vīs amārī, amā. 愛されたいなら、愛しなさい セネカの言葉です(「倫理書簡集」9.6。文法の説明はこちら)。Sī (もしも)をとった形、Vīs amārī? Amā. でも知られます。この場合、「愛されたいか。では愛せ」となります。 amārī は不定法で「愛される... -

ラテン語を学ぶ意義

先日のラテン語の夕べではあえて「翻訳することの大事さ」を述べました。語学の習得という目的に絞って言えば、カエサルやキケローを暗唱するなどして音の響きも何もかも自分のものにできたらよいのでしょう。 一方、私たちが普通にラテン語を学ぶ場合、一... -

できると思うからできる

できると思うからできる(Possunt quia posse videntur.) いろいろな場面で心の支えになりそうな言葉です。 元はウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』にみられる表現です。船による競技が最大の盛り上がりを見せる場面で、勝利を確信して全力を尽く... -

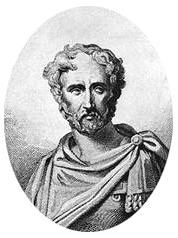

In oculis animus habitat. 目に心は宿る

In oculis animus habitat.これは大プリーニウスの言葉です。「目は心の窓」や「目は口ほどにものを言う」など、日本語にも似た表現があります。時代や国が違っても、考えること、感じることは同じです。 目は感覚器の一つですが、体の他の部分と異なる不... -

Barba non facit philosophum. 髭は哲学者をつくらない

Barba non facit philosophum.というラテン語があります。「髭は哲学者をつくらない」と訳せます。 見かけ倒しを戒める警句です。「私は髭とマントを見るが哲学者は目にしない」というゲッリウス(ローマの著述家)の表現が元になっています。 ゲッリウス... -

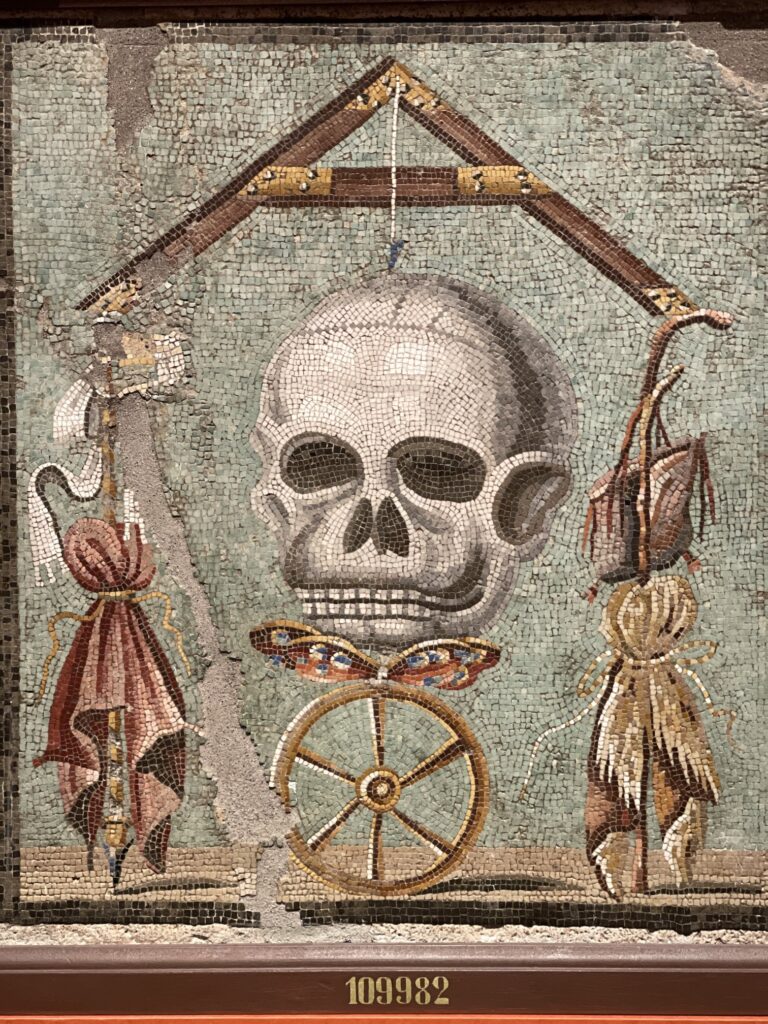

Ubi sunt? 彼らは何処

語彙と文法 「ウビ・スント」と読みます。ubiは「どこに?」という意味の疑問副詞です。suntは不規則動詞sum,esse(いる、ある)の直説法・現在、3人称複数です。「彼らは(今)どこにいるのか?」と訳せます。 解釈 亡くなった人に思いを馳せる慣用句です... -

De te fabula. 自分の話と受け止めよ

De te fabula. デー・テー・ファーブラ 自分の話と受け止めよ 夏目漱石の『三四郎』に、「ダーターファブラ」の表記で出てくる言葉。ローマの詩人ホラーティウスの詩に出てくる表現です(Sat.1.1.69)。 直訳は、「その話はおまえに関するものである」と... -

一を聞いて十を知る

Ab uno disce omnes. アブ・ウーノー・ディスケ・オムネース 一から十を学べ ローマの詩人ウェルギリウスの言葉(aen.2.65-66)。表題の直訳は「一からすべてを学べ」となりますが、「一」とは何か?「すべて」とは何か?ちょっと気になるところです。叙...