ラテン語入門のエッセイ– ラテン語入門のエッセイ –

-

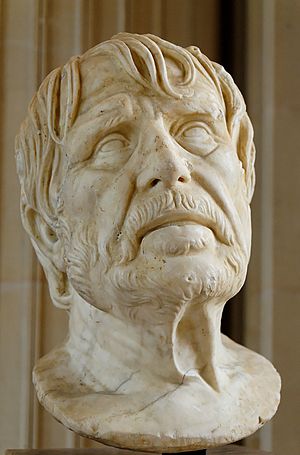

Ignis aurum probat; miseria fortes viros. 火は黄金を試す

セネカ 語彙と文法 「イグニス・アウルム・プロバト。ミセリア・フォルテース・ウィロース」と発音します。ignis は「火」を意味する第3変化の男性名詞・単数・主格で、文の主語です。aurum は「黄金」を意味する第2変化の中性名詞・単数・対格です。proba... -

2020-09-21 ウェルギリウスの命日に寄せて

今日9月21日はウェルギリウス(B.C.70~B.C.19)の命日とされる日です。 この日に合わせてaeneis.jpのドメインを取得し、サイトを一新しました。 ラテン語を学ぶ目的として、「ウェルギリウスを原文で読む」というのもありでしょう。 私は数多くの「自称初... -

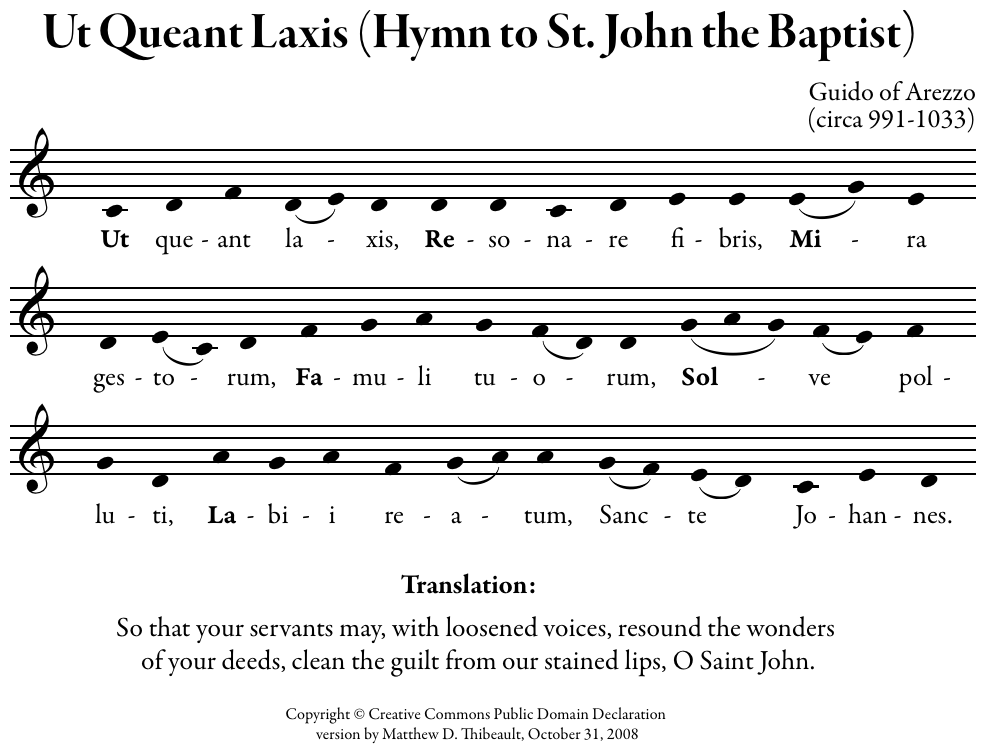

ラテン語のドレミの歌

以下は、ドレミの歌のルーツはラテン語にある、という話です。 詳しいことはウィキペディアの記事をごらんください。 聖ヨハネ讃歌 Ut queant laxīs resonāre fibrīs Mīra gestōrum famulī tuōrum, Solve pollūtī labiī reātum, Sancte Iōhannēs. 階名との... -

labora. laboro.(ラボーラー・ラボーロー)

labōrō(働く)はamō(愛する)と同じ第1変化動詞。その命令法・能動態・現在、2人称単数はlabōrā(働け)となる。 表題のラテン語は「働け。私は働く。」という意味になる。一見何の変哲もない、無味乾燥な授業用の例文に見える。 だが、私には忘れがたい... -

文法の勉強に疲れた人へ

ある程度文法を学んだ人で、モーティベーションが中だるみした人向けの学習法は、原典を読む、です。 翻訳を横に置いて読めばよいのですが、話はそう簡単ではありません。どこから手を付けてよいかわからない、というのがラテン語読解の一般的なリアクショ... -

ASICSという社名の由来

(株)アシックスのHPの説明では、ユウェナーリスのMens sāna in corpore sānō.に由来するとのことです。 アシックスの社名の由来は古代ローマの風刺作家ユベナリスの「Anima Sana In Corpore Sano」(原典ではAnimaはMens)という言葉の頭文字から。意味... -

偉大という言葉

Magna voluisse magnum. 偉大なことを志したことが偉大である。 英語に Deeds, not words. (言葉ではなく、行動)という表現があり、これはこれで好きな言葉なのですが、上にご紹介したラテン語も、理想を掲げることの大切さを忘れぬためにも心に刻みた... -

ラテン語愛好家のみなさんへ

ラテン語は面白い言葉です。ラテン語を読む楽しさを味わう人が一人でも増えればと願いつつ、このサイトを運営してはや20年以上が過ぎました。 ラテン語を趣味、教養の対象として親しみ味わうには、古典作品の翻訳に親しむもよし、テキストの一部を用意して... -

Scientia est potentia. 知は力なり

語彙と文法 「スキエンティア・エスト・ポテンティア」と読みます。scientia は第1変化名詞scientia,-ae f.(知識)の単数・主格です。est は不規則動詞sum,esse(である)の直説法・現在、3人称単数です。potentia は第1変化名詞potentia,-ae f.(力)の...