ホメロスの作とされる『オデュッセイア』は、トロイア戦争終結後、ギリシアの英雄オデュッセウスが故郷イタケへ帰還するエピソードを軸に展開します。第1巻冒頭は次のように始まります。

ムーサよ、わたくしにかの男の物語をして下され、トロイエ(トロイア)の聖なる城をほふった後、ここかしこと流浪の旅に明け暮れた、かの機略縦横なる男の物語を。多くの民の町を見、またその人々の心情をも識った。おのが命を守り、僚友たちの帰国を念じつつ海上をさまよい、あまたの苦悩をその胸中に味わったが、必死の願いもむなしく、僚友たちを救うことはできなかった。彼らは自らの非道な行為によって亡んだのであったが、なんたる愚か者どもか、陽の神、エエリオス・ヒュペリオンの牛を食らうとは。かくして神は彼らの帰国の日を奪ったのであった。女神よ、ゼウスが御息女よ、なにとぞこれらのことごとをどこからなりとお気の向くまま、われらにも語って下され。(岩波文庫、松平千秋訳)

叙事詩の冒頭はムーサ(文芸の守り神)への祈りで始まります。ムーサはゼウスと記憶の女神ムネモシュネの九人の娘たち(ギリシア語の複数形では、ムーサイと呼ばれる)のことです。

「かの男」とはオデュッセウスをさします。彼の考案した木馬の計によってトロイアの城が陥落したとされます。

「流浪の旅に明け暮れた」といわれていますが、その原因について、ゼウスは 「かれが盲(めしい)にした神にもまごうポリュペーモス、キュクロープスの族(やから)の中でいちばん強い力のかのキュクロープスのゆえに、大地をゆるがすポセイドーンが怒り続けているのだ。」と説明しています。

「陽の神、エエリオス・ヒュペリオンの牛」については第12巻に言及があります。部下エウリュロコスはオデュッセウスの命令に背き、仲間をそそのかして禁じられた牛を食べます。陽の神は怒り、ゼウスは、オデュッセウスの仲間を滅ぼし、オデュッセウスはカリュプソの島(オーギュギエーの島)に流れ着きます。

トロイア戦争(トロイアとギリシアの戦い)を主題とした叙事詩といえば、『イーリアス』が有名です。『オデュッセイア』は戦いに勝利したギリシアの英雄オデュッセウスの帰国物語です。

アガメムノンをはじめ、主だった武将のうち、

「険しい死の運命を免れた者たちは、戦いと海の危難とを逃れおおせて、すでにみな帰国していたが、ひとりかの男のみは、帰郷を願い妻を恋いつつも、彼を夫にと望む気高き仙女、麗わしの女神カリュプソのうつろな岩屋に引き留められていた。」

と序歌につづく箇所で言われます。

ちょうどトロイアを追われたアエネーアスが、ユーノー(ギリシア神話のヘラに相当)の怒りによって翻弄されるように、オデュッセウスもポセイドンの息子ポリュペーモスの眼をつぶしたゆえ、この海神の怒りをかって幾多の試練を受けることになります(実際は、ウェルギリウスが『オデュッセイア』から「神の怒りによる英雄の翻弄」というモチーフを借用しているわけです)。

さて、カリュプソの住居にとどまるオデュッセウスの身を案じたアテネ(この女神は終始オデュッセウスに助力の手を惜しみません)の訴えから、神々の会議でオデュッセウスを帰国させることが決議されます。(第五巻)

ゼウスの命を受けたヘルメイアス(ヘルメース)は、さっそくカリュプソに神々の決議を伝えます。女神はゼウスの命令ということで、しぶしぶ同意しますが、それだけ彼女は、オデュッセウスを愛していたのです。

一方、オデュッセウスの姿は、「家の中に見あたらず、彼は海辺の、いつもと同じ場所に坐って、泣き呻き悩んでは、己が心を苛(さいなみ)つつ涙を流していた。」と描写されています。彼は「夜は洞の中で自らは望まぬながら、せがむ仙女にやむなく添寝していた」、昼は「涙をこぼしながら不毛の海を眺める毎日だった。」ともいわれています。

さて、女神はオデュッセウスを探し出し、事情を説明すると、二人は心ゆくまで飲食を楽しみました。別れの言葉はこうです。

「仕方がない、お別れをいってあげよう。でも、もしそなたが国に帰り着くまでに、 どれほどの苦労を重ねねばならぬ運命であるかを知っていたら、きっとこの地に留まって、わたしと一緒にこの家を守り、不死の身にもなっていたろうに。たとえそなたがずっと恋い焦がれていた妻(=ペネロペイア)に、会いたい気持ちがどれだけ強かろうともね。わたしは姿形がそなたの妻に劣るとは決して思わぬ、そもそも人間の女子が、容姿で女神と争うなどということは、あってはならぬのだから。」

オデュッセウスがカリュプソの島を去ると、ポセイドンは嵐を送る。絶望のあまり「アトレウスの子らのために広いトロイエーで死んでいったダナオス人は三重に、四重にさいわいだ。」と言う。アテネの助力も得て、からくもパイエケス人の国に漂着するが、気絶する。

これに答えてオデュッセウスの返した言葉はこうです。

「尊い女神よ、どうかそのことでわたしにお腹立ちになりませぬよう。思慮深いペネロペイアといえども、相対して見れば、その容貌も体格もあなたに劣ることは、わたし自身十分に承知しております。こちらは人間の身、あなたは不老不死の神でいらっしゃるのだから。しかしそれでもわたしはこれまでずっと、 家へ帰って帰郷の日を迎えたいと思い続け、それを願ってきたのです。たとえ葡萄酒色の海の上で、どなたかの神様によって難破させられようとも、艱難に負けぬ不動の心を持って耐えるつもり、すでにこれまで波の上、干(かん)かの間で幾多の苦難にあい、苦しみ抜いてきたわたしです。さらにそのような難儀が重なってきたとて、なんのことがありましょう。」

想像ですが、オデュッセウスはカリュプソの約束する「不死の身」こそ厭わしいものであったのでしょう。たいくつな暮らし(美貌のカリュプソとの暮らしであっても)が「永遠に」続くことは、苦しみ以外の何物でもありません。もちろん、彼はたいくつから逃れるためにカリュプソと別れたいのではなく、心から 「家へ帰って帰郷の日を迎えたい」と思い続けてきたのです。

最後に、上に紹介したエピソードを下敷きにして、『アエネーイス』第4歌が成立していることをお伝えしておきます。細かなモチーフにいたるまで、両者はたいへん似通っています。この類似は、両者の決定的な相違(アエネーアスが神(ユピテル)の命を受け、ディードーとの生活にピリオドを打つ)をかえって印象的に伝える役割を果たしています。この相違はむろん、ウェルギリウスが意図的に生み出したものといえます。

イリアス〈上〉 (岩波文庫)

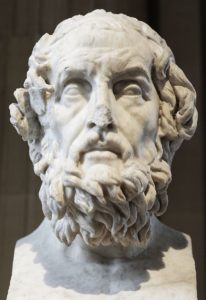

ホメロス Homeros