Flūmina nectāris ībant.

「フルーミナ・ネクタリス・イーバント」と読みます。

flūminaは「川」を意味する第3変化名詞flūmen,-minis n.の複数・主格です。

nectarisは「ネクタル(神酒)」を意味する第3変化名詞nectar,-aris n.の単数・属格です。

ībantは「行く、流れる」を意味する不規則動詞eō,īre の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

「ネクタル(神酒)の川が流れていた」と訳せます。黄金時代の描写です。

オウィディウスの『変身物語』に見られる表現です(Ov.Met.1.111)。

Sacra Diōnaeae mātrī dīvīsque ferēbam.

「サクラ・ディオーナエアエ・マートリー・ディーウィースクゥェ・フェレーバム」と読みます。

sacraは「捧げ物」を意味する第2変化名詞sacrum の複数・対格です。

Diōnaeaeは「ディオーネーの」を意味する第1・第2変化形容詞Diōnaeus,-a,-umの女性・単数・与格です。Diōnē(ディオーネー)はウェヌスの母を意味します。

mātrīは「母」を意味する第3変化名詞māter,-tris f. の単数・与格です。

dīvīsは「神」を意味する第2変化名詞dīvus,-ī m. の複数・与格です。

ferēbamは「運ぶ」を意味する不規則動詞ferō,ferre の直説法・能動態・未完了過去、1人称単数です。

「私はディオーネーの母(ウェヌス)と(他の)神々に捧げものを運んでいた(していた)」と訳せます。

divisはdiva(女神)の複数・与格と取ることもできます。その場合「神々に」の訳語は「女神たちに」とします。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.3.19)。

Ferās agēbat Jūlus.

「フェラース・アゲーバト・ユールス」と読みます。

ferāsは「獣」を意味する第1変化名詞fera,-ae f. の複数・対格です。

agēbatは「追う」を意味する第3変化動詞agō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

Jūlusは人名です(アエネーアースの息子)。単数・主格でこの文の主語です。

「ユールスは獣を追いかけていた」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.7.478)。

Tantōs illa suō rumpēbat pectore questūs.

「タントース・イッラ・スオー・ルンペーバト・ペクトレ・クエストゥース」と読みます。

tantōsは「これだけ大きな」を意味する第1・第2変化形容詞tantus,-a,-umの男性・複数・対格です。

illaは「あれ」を意味する指示代名詞illeの女性・単数・主格です。この文では3人称女性単数の人称代名詞の代わりに用いられています。「彼女は」と訳します。

suōは「自分の」を意味する3人称の所有形容詞suus,-a,-umの中性・単数・奪格です。pectoreにかかります。

rumpēbatは「裂く、噴出させる」を意味する第3変化動詞rumpō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

pectoreは「胸」を意味する第3変化名詞pectus,-oris n. の単数・奪格です。

questūsは「不満」を意味する第4変化名詞questus,-ūs m. の複数・対格です。

「彼女はこれだけ大きな不満を自らの胸の内から噴出させていた」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.4.553)

Ōh, tē quaerēbam ipsum: salvē, Dēmea.

「オー・テー・クゥァエレーバム・イプスム・サルウェー・デーメア」と読みます。

teは2人称の人称代名詞、単数・対格です。

quaerēbamは「探す」を意味する第3変化動詞quaerō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、1人称単数です。

ipsumは「~自身」を意味する強意代名詞ipse,ipsa,ipsumの男性・単数・対格です。tēにかかります。

salvēは「こんにちは」を意味する挨拶語です(「健康である」を意味する第2変化動詞salveō,-ēre の命令法・能動態・現在、2人称単数です)。

直訳は、「おお私は君自身を探していた。こんにちは、デーメア」ですが、「おや、これはデーメア。今君を探していたところだ」と訳せます。

テレンティウスの『兄弟』に見られる表現です(Ter.Ad.461)。

Tālia fundēbat lacrimans longōsque ciēbat incassum flētūs.

「ターリア・フンデーバト・ラクリマンス・ロンゴースクゥェ・キエーバト・インカッスム・フレートゥース」と読みます。

tāliaは「このような」を意味する第3変化形容詞tālis,-eの中性・複数・対格です。この文では名詞として使われ、fundēbatの目的語になります。「このようなことを」と訳します。

fundēbatは「口に出す」を意味する第3変化動詞fundō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

lacrimansは「涙を流す」を意味する第1変化動詞lacrimō,-āre の現在分詞、女性・単数・主格です。

longōsは「長い」を意味する第1・第2変化形容詞longus,-a,-umの男性・複数・対格です。flētūsにかかります。

ciēbatは「(声を)上げる」を意味する第2動詞cieō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

incassumは「甲斐なく」を意味する副詞です。

flētūsは「嘆きの声」を意味する第4変化名詞flētus,-ūs m.の複数・対格です。

「彼女はこのようなこと(言葉)を涙ながらに口にし、長い嘆きの声を甲斐なく上げた」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.3.344)

Stellārum autem globī terrae magnitūdinem facile vincēbant.

「ステッラールム・アウテム・グロビー・テッラエ・マグニトゥーディネム・ファキレ・ウィンケーバント」と読みます。

stellārumは「星」を意味する第1変化名詞stellaの複数・属格です。globīにかかります。

autemは「しかし、一方」を意味する接続詞です。

globīは「球体」を意味する第2変化名詞globus,-ī m. の複数・主格です。

terraeは「地球」を意味する第1変化名詞terra,-ae f. の単数・属格です。magnitūdinemにかかります。

magnitūdinemは「大きさ」を意味する第3変化名詞magnitūdō,-dinis f. の単数・対格です。vincēbantの目的語です。

facileは「容易に」を意味する副詞です。

vincēbantは「凌駕する」を意味する第3変化動詞vincō,-ere 直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

「一方星々の球体は地球の大きさを容易に凌駕していた」と訳せます。

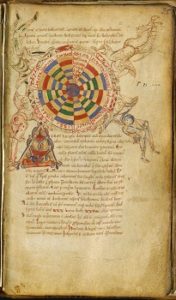

キケローの『国家について』に見られる表現です(Rep.6.16)。

『国家について』第6巻は「スキーピオーの夢」と呼ばれます。

Id Helvētiī ratibus ac lintribus junctīs transībant.

「イド・ヘルウェーティイー・ラティブス・アク・リントリブス・ユンクティース・トランシーバント」と読みます。

idは「それ」を意味する指示代名詞is,ea,id の中性・単数・対格です。

Helvētiīは「ヘルウェーティイー族」を意味する第2変化の複数名詞Helvētiī,-ōrum m.pl.の主格です。

ratibusは「いかだ」を意味する第3変化名詞rates,-is m. の複数・奪格です(手段の奪格)。

lintribusは「小舟」を意味する第3変化名詞linterの複数・奪格です。

junctīsは「つなぎ合わせた」を意味する第1・第2変化形容詞junctus,-a,-umの女性・複数・奪格です。

transībantは「渡る」を意味する不規則動詞(合成動詞)transeō,-īre の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

Idは原文ではアラル川を指します。

「それ(アラル川)をヘルウェーティイー族はいかだやつなぎ合わせた小舟によって渡っていた」と訳せます。

カエサルの『ガリア戦記』に見られる表現です(Caes.B.G.1.12)。

Infēlix Dīdō longum bibēbat amōrem.

「インフェーリクス・ディードー・ロングム・ビベーバト・アモーレム」と読みます。

infēlixは「不幸な」を意味する第3変化形容詞infēlix,-īcisの女性・単数・主格です。

Dīdōはカルターゴーの女王ディードーの名前です(女性・単数・主格)。

longumは「長い」を意味する第1・第2変化形容詞longus,-a,-umの男性・単数・対格です。

bibēbatは「飲み込む」を意味する第3変化動詞bibō,-ereの直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

amoremは「愛」を意味する第3変化名詞amorの単数・対格です。

「不幸なディードーは長い愛を飲み込んでいた(長い時間をかけて心の中に愛を飲み込んでいた)」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.1.749)

Ostendēbat autem Carthāginem dē excelsō et plēnō stellārum, illustrī et clārō quōdam locō.

「オステンデーバト・アウテム・カルターギネム・デー・エクスケルソー・エト・プレーノー・ステッラールム・イッルストリー・エト・クラーロー・クゥォーダム・ロコー」と読みます。

ostendēbatは「示す」を意味する第3変化動詞ostendō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

autemは「一方、しかし」を意味する接続詞です。

Carthāginemは「カルターゴー」を意味する第3変化名詞Carthāgō,-ginis f.の単数・対格です。

dēは「<奪格>から」を意味する前置詞です。

excelsōは「高い」を意味する第1・第2変化形容詞excelsus,-a,-umの男性・単数・奪格です。locōにかかります。

plēnōは「<属格>に満ちた」を意味する第1・第2変化形容詞plēnus,-a,-umの男性・単数・奪格です。

stellārumは「星」を意味する第1変化名詞stella,-ae f. の複数・属格です。

illustrīは「明るい」を意味する第3変化形容詞illustris,-eの男性・単数・奪格です。

clārōは「輝く、明るい」を意味する第1・第2変化形容詞clārus,-a,-umの男性・単数・奪格です。

quōdamは「ある、何らかの」を意味する不定形容詞quīdam,quaedam,quoddamの男性・単数・奪格です。locōにかかります。

locōは「場所」を意味する第2変化名詞locus,-ī m. の単数・奪格です。

「一方で彼は、高く、星々に満ち、明るく輝くある場所から、カルターゴーを示していた」と訳せます。

キケローの『国家について』に見られる表現です(Cic.Rep.6.11)。

- quōdam の変化が分かりません。Latin Word Study Tool では「in a certain manner」となっていますが、研究社辞書には載っていません。

-

quīdamで載っています。quīdam,quaedam,quoddam(ある、何らかの)の男性・単数・奪格です。『しっかり学ぶ初級ラテン語』ですとp.145にquīdam,quaedam,quiddamの説明があります。quī + damと考え、quī, quae, quidの部分は、男性と女性は疑問形容詞、中性は疑問代名詞(p.131-132)の変化をします。

Omnia memoriā tenēbat, nōn domestica sōlum, sed etiam externa bella.

「オムニア・メモリアー・テネーバト・ノーン・ドメスティカ・ソールム・セド・エティアム・エクステルナ・ベッラ」と読みます。

omniaは「すべての」を意味する第3変化形容詞omnis,-e の中性・複数・対格です。ここでは名詞として使われています。

memoriāは「記憶」を意味する第1変化名詞memoria,-ae f.の単数・奪格です。

tenēbatは「保つ、とどめる」を意味する第2変化動詞teneō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

nōn sōlum A sed etiam Bは英語のnot only A but also Bに相当します。

domesticaは「国内の」を意味する第1・第2変化形容詞domesticus,-a,-umの中性・複数・対格です。省略された名詞bellaにかかります。

externaは「外国の」を意味する第1・第2変化形容詞externus,-a,-umの中性・複数・対格です。bellaにかかります。

bellaは「戦争」を意味する第2変化名詞bellumの複数・対格です。

「彼は国内だけでなく外国のすべての戦争を記憶にとどめていた」と訳せます。

キケローの『老年について』に見られる表現です(Cic.Sen.12)。

Sīc pater Aenēās ūnus fāta renarrābat dīvum cursūsque docēbat.

「シーク・パテル・アエネーアース・ウーヌス・ファータ・レナッラーバト・ディーウム・クルスースクゥェ・ドケーバト」と読みます。

sīcは「このように」を意味する副詞です。

paterは「父」を意味する第3変化名詞pater,-tris m.の単数・主格です。

Aenēāsはトロイヤの英雄の名です(単数・主格)。

ūnusは「一人の」を意味する代名詞的形容詞ūnus,-a,-umの男性・単数・主格です。

fātaは「運命」を意味する第2変化名詞fātum,-ī n. の複数・対格です。

renarrābatは「物語る」を意味する第1変化動詞renarrō,-āre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

dīvumは「神」を意味する第2変化名詞deusの複数・属格です(deōrumの別形)。

cursūsは「航路」を意味する第4変化名詞cursus,-ūs m. の複数・対格です。

docēbatは「教える」を意味する第2変化動詞doceō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

「このように父アエネーアースは、1人で神々の運命を物語り、航路を教えた」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Ver.Aen.3.716-717)

Doctrīnā Graecia nōs et omnī litterārum genere superābat.

「ドクトリーナー・グラエキア・ノース・エト・オムニー・リッテラールム・ゲネレ・スペラーバト」と読みます。

doctrīnāは「学問」を意味する第1変化名詞doctrīna,-ae f. の単数・奪格です。

Graeciaは「ギリシャ」を意味する第1変化名詞、単数・主格です。

nōsは1人称複数の人称代名詞nōsの対格です。

omnīは「すべての」を意味する第3変化形容詞omnis,-e の中性・単数・奪格です。genereにかかります。

litterārumは「教養」を意味する第1変化名詞littera,-ae f. の複数・属格です。

genereは「分野」を意味する第3変化中性名詞genus,-neris n. の単数・奪格です。

superābatは「凌駕する」を意味する第1変化動詞superō,-āre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

「ギリシャは学問や教養のすべての分野において我々を凌駕していた」と訳せます。

キケローの『トゥスクルム荘対談集』に見られる表現です(Cic.Tusc.1.2.3)。

Appium metuēbant servī, verēbantur līberī, cārum omnēs habēbant; vigēbat in illā domō mōs patrius et disciplīna.

「アッピウム・メトゥエーバント・セルウィー・ウェレーバントゥル・リーベリー・カールム・オムネース・ハベーバント・ウィゲーバト・イン・イッラー・ドモー・モース・パトリウス・エト・ディスキプリーナ」と読みます。

Appiumは人名Appius,-ī m. の単数・対格です。

metuēbantは「畏れる」を意味する第3変化動詞metuō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

servīは「奴隷」を意味する第2変化名詞servus,-ī m. の複数・主格です。

verēbanturは「敬う」を意味する第2変化の形式受動態動詞vereor,-ērī の直説法・受動態・未完了過去、3人称複数です。

līberīは「子どもたち」を意味する第2変化の複数名詞līberī,-ōrum m.pl. の主格です。

cārumは「大切な」を意味する第1・第2変化形容詞cārus,-a,-umの男性・単数・対格です。

habēbantは「(AをBと)受け止める」を意味する第2変化動詞habeō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

vigēbatは「活力を持つ」を意味する第2変化動詞vigeō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

illaは「その」を意味する指示形容詞ille,illa,illud の女性・単数・奪格です。domōにかかります。

domōは「家」を意味する第4変化名詞domus,-ūs f. の単数・奪格です(domōはdomūの別形です)。

mōsは「風習」を意味する第3変化名詞mōs ,mōris m. の単数・主格です。

patriusは「父祖の」を意味する第1・第2変化形容詞patrius,-a,-umの男性・単数・主格です。

disciplīnaは「規律」を意味する第1変化名詞disciplīna,-ae f.の単数・主格です。

「アッピウスを奴隷たちは畏れ、子どもたちは敬い、すべての者たちが大切な人と受け止めていた。その家の中では父祖の風習と規律が活力を持っていた」と訳せます。

キケローの『老年について』に見られる表現です(Cic.Sen.37)。

Tecta Latīnōrum ardua cernēbant juvenēs mūrōque subībant.

「テクタ・ラティーノールム・アルドゥア・ケルネーバント・ユウェネース・ムーロークゥェ・スビーバント」と読みます。

tectaは「館」を意味する第2変化名詞tectum,-ī n.の複数・対格です。

Latīnōrumは「ラティーニー人」を意味する第2変化複数名詞Latīnī,-ōrum m.pl. の主格です。

arduaは「そびえ立つ」を意味する第1・第2変化形容詞arduus,-a,-umの中性・複数・対格です。tectaにかかります。

cernēbantは「見る」を意味する第3変化動詞cernō,-ere の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

juvenēsは「若者」を意味する第3変化名詞juvenis,-is c. の複数・主格です。

mūrōは「城壁」を意味する第2変化名詞mūrus,-ī m. の単数・与格です。

subībantは「<与格>に近づく」を意味する不規則動詞(eōの合成動詞)subeō,-īre の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

「若者たちは、ラティーニー人のそびえ立つ館を目にし、城壁に近づいていた」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.7.160-161)

- 「subībant」は、第四変化動詞: subeō,-īre (接近する)の3人称・複数・未完了過去」と解しましたが、なぜ「subiēbant」ではないのかが分かりません。読み間違えでしょうか?

-

この動詞(subeō)は不規則動詞eōの合成動詞です。合成と言うのはeōの前にsubがついていて、sub + eōで一語が形成されているということです。したがって活用はeōに準じます。eōの未完了過去は、ībam, ībās, ībat, ībāmus, ībātis, ībantになります。これにsubをつけると3人称複数はsub+ībantすなわちsubībantとわかります。

Q. Mūcius augur multa narrāre dē C. Laeliō socerō suō memoriter et jūcundē solēbat nec dubitāre illum in omnī sermōne appellāre sapientem.

「クィントゥス・ムーキウス・アウグル・ムルタ・ナッラーレ・デー・ガーイオー・ラエリオー・ソケロー・スオー・メモリテル・エト・ユークンデー・ソレーバト・ネク・ドゥビターレ・イッルム・イン・オムニー・セルモーネ・アッペッラーレ・サピエンテム」と読みます。

augurは「鳥卜官」を意味する第3変化名詞、単数・主格です。

multaは「多くの」を意味する第1・第2変化形容詞multus,-a,-umの中性・複数・対格です。

narrāreは「語る」を意味する第1変化動詞narrō,-āre の不定法・能動態・現在です。

dēは「~について」を意味する奪格支配の前置詞です。

socerōは「岳父」を意味する第2変化名詞socer,-erī m. の単数・奪格です。

suōは「自分の」を意味する3人称の所有形容詞、男性・単数・奪格です。

memoriterは「正確に」を意味する副詞です。

jūcundēは「楽しげに」を意味する副詞です。

solēbatは「~するのが常である」を意味する第2変化動詞soleō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

dubitāreは「ためらう」を意味する第1変化動詞dubitō,-āre の不定法・能動態・現在です。

illumは「あれ」を意味する指示代名詞ille,illa,illud の男性・単数・対格です。3人称の人称代名詞の代わりに用いられています。

omnīは「すべての」を意味する第3変化形容詞omnis,-e の男性・単数・奪格です。

sermōneは「話」を意味する第3変化名詞sermō,-ōnis m. の単数・奪格です。

appellāreは「(AをBと)呼ぶ」を意味する第1変化動詞appellō,-āre の不定法・能動態・現在です。

sapientemは「賢者」を意味する第3変化名詞sapiens,-entis c. の単数・対格です。

「鳥卜官クィントゥス・ムーキウス(・スカエウォラ)は、自分の岳父ガーイウス・ラエリウスについて多くの事柄を正確にそして楽しげに語るのが常であったし、すべての話の中で彼を賢者と呼ぶのをためらわないのも常であった」と訳せます。

キケローの『友情について』に見られる表現です(Cic.Amic.1.1)。

Sacerdōs longē Phrygiīs fulgēbat in armīs.

「サケルドース・ロンゲー・プリュギイース・フルゲーバト・イン・アルミース」と読みます。

sacerdōsは「神官」を意味する第3変化名詞sacerdōs,-ōtis m.の単数・主格です。

longēは「遠くまで」を意味する副詞です。

Phrygiīsは「プリュギアの」を意味する第1・第2変化形容詞Phryugius,-a,-umの中性・複数・奪格です。armīsにかかります。

fulgēbatは「輝く」を意味する第2変化動詞fulgeō,-ēre の直説法・能動態・未完了過去、3人称単数です。

armīsは「武具」を意味する第2変化中性複数名詞arma,-ōrum n.pl. の奪格です。

「神官はプリュギアの武具をまとい、遠くまで輝いて見えた」と訳せます。

ウェルギリウスの『アエネーイス』に見られる表現です(Verg.Aen.11.768-769)

Quod in conspectū omnium rēs gerēbātur, eōs et laudis cupiditās et timor ignōminiae ad virtūtem excitābant.

「クゥォド・イン・コンスペクトゥー・オムニウム・レース・ゲレーバートゥル・エオース・エト・ラウディス・クピディタース・エト・ティモル・イグノーミニアエ・アド・ウィルトゥーテム・エクスキターバント」と読みます。

quodは理由を表す従属文を導く接続詞です。

conspectūは「視界」を意味する第4変化名詞conspectus,-ūs m. の単数・奪格です。

omniumは「すべての」を意味する第3変化形容詞omnis,-e の男性・複数・属格です。この文では名詞として用いられています。「すべての人々の」と訳します。

rēsは「物事」を意味する第5変化名詞 rēs,reī f. の複数・主格です。

gerēbāturは「行う」を意味する第3変化動詞gerō,-ere の直説法・受動態・未完了過去、3人称単数です。

eōsは指示代名詞is,ea,id(それ)の男性・複数・対格です。この文では3人称複数の人称代名詞の代わりに使われています。「彼らを」。

laudisは「誉れ」を意味する第3変化名詞laus,laudis f.の単数・属格です。

cupiditāsは「熱望」を意味する第3変化名詞cupiditās,-ātis f.の単数・主格です。

timorは「恐怖」を意味する第3変化名詞timor,-ōris m.の単数・主格です。

ignōminiaeは「恥辱」を意味する第1変化名詞ignōminia,-ae f. の単数・属格です。

adは「<対格>に向けて」を意味する前置詞です。

virtūtemは「勇気」を意味する第3変化名詞virtūs,-ūtis f. の単数・対格です。

excitābantは「駆り立てる」を意味する第1変化動詞excitō,-āre の直説法・能動態・未完了過去、3人称複数です。

「万人の視界の中で(見守る中で)物事が行われていたため、誉れへの熱望と恥辱への恐怖が彼らを勇気へと駆り立てていた」と訳せます。

カエサルの『ガリア戦記』に見られる表現です(Caes.B.G.7.80)。