メメントモリは「自分がいつか死ぬことを忘れるな」という意味のラテン語です。

語彙と文法の説明

「メメントー・モリー」と発音します。

「メメントモリ」という言い方を見聞きするかもしれませんが、古典ラテン語の発音ではmementōは「メメントー」、morīは「モリー」と語尾を伸ばします。

「覚えている」を意味する動詞 meminī(メミニー)の命令法・能動態・未来、2人称単数が mementō です。意味は「(あなたは)覚えていなさい」。

morīは、形式受動態動詞 morior,morī(死ぬ)の不定法・現在です。「死ぬこと」を意味します。

両方をあわせて「(自分が)死ぬことを覚えていなさい。」という意味で理解できます。

メメント・モリの意味

今述べたように、メメント・モリは「他人の死を忘れてはならない」という意味ではなく、「『自分がいつか死ぬ身である』ということを胸に刻め」という意味で用いられます。

同じ趣旨のラテン語に、Vīve memor mortis. (死を心に置いて生きよ)があります。「カルペ・ディエム(その日を摘め)」(Carpe diem.) や「死は確実、時は不確実」(Mors certa, hōra incerta.)といった言葉も「メメント・モリ」と同じメッセージを伝える言葉と言えるでしょう。

『ギリシア・ローマ名言集』(柳沼 重剛著、岩波文庫)の解釈によれば、有名な 「汝みずからを知れ」(ギリシア語で「グノーティ・サウトン」、ラテン語で cognosce tē ipsum.)の意味するところは、「汝は不死なる神ではなく、死すべき人間であることを自覚せよ、ということ」だそうです。ということで、 Cognosce tē ipsum. も「メメント・モリ」のグループに入れることにしましょう。

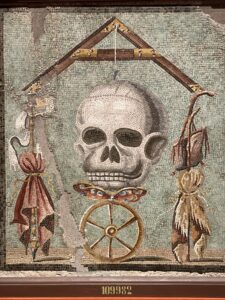

例えば病などで入院し、死を意識することで人生観の転機を迎える人は大勢います。できれば、健康な毎日の中にあって、死を意識し、心身の健康を保つことができれば言うことないわけです。もちろん、死ぬことを強く意識しすぎると食事ものどを通らないかもしれませんが、「メメント・モリ」のメッセージはむしろ今を楽しむことを強く促す言葉として、古来座右の銘にされてきました。じっさい、「死を忘れるな」といわんばかりに、ヨーロッパでは骸骨をモチーフとした芸術作品や装飾品も数多く作られてきました。

ここで、「人皆生を楽しまざるは、死を恐れざる故なり。死を恐れざるにはあらず、死の近き事を忘るゝなり 」という兼好法師の言葉をを思い出す人もいるでしょう。まさしく日本語版「メメント・モリ」にほかなりません。『徒然草』からは次の箇所を引用しておきます。

「死期はついでを待たず。 死は前よりしも來らず。 かねて後に迫れり。 人皆死ある事を知りて、待つことしかも急ならざるに、覺えずして來る。 沖の干瀉遙なれども、磯より潮の滿つるが如し」(吉田兼好 『徒然草』 第155段)

古今東西を問わず、人生の大切な問題に光を当てる言葉はそう変わるものではないようです。

メメントモリとペアになる表現

サイトにメメントモリとペアになる表現を紹介します。それは、Mementō vīvere.です。

簡単に語彙と文法を説明します。

mementō は「記憶している、心に留める」を意味する動詞 meminī,-isse の命令法・能動態・現在、2人称単数です。「あなたは心に留めよ」と訳せます。

meminī は形の上で完了ですが、現在の意味を表します(meminī だけで「私は記憶している」を意味します。類例として、Nōvī も現在の形はなく、完了の形で「私は知っている」を意味します)。

mementō(心に留めよ) の内容は、不定法で表すことができます。vīvere がこれにあたります。

vīvere は「生きる」を意味するvīvō,-ere の不定法・能動態・現在です。

「あなたは生きることを心に留めよ」というのが直訳で、「生きることを忘れるな」と訳せます。

この場合の「生きる」とは、能動的に人生を楽しむというニュアンスを帯びています。「積極的に人生を楽しむことを忘れてはいけない」というメッセージになります。メメントモリは「今を大切に生きよ」というメッセージでもありますが、よりストレートにそれを表す言葉として、メメント・ウィーウェレも覚えておいて損はないでしょう。

付記

山の学校のブログでこの言葉について記事を書きました(2022-01-30)。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] >>Memento mori. […]